|

|

聖保祿被斬首殉道:他的頭落地後,觸地處湧出三股水泉。聖人的遺體被葬在貴婦路恰納的莊園裡,離他受刑的地方約三公里。

|

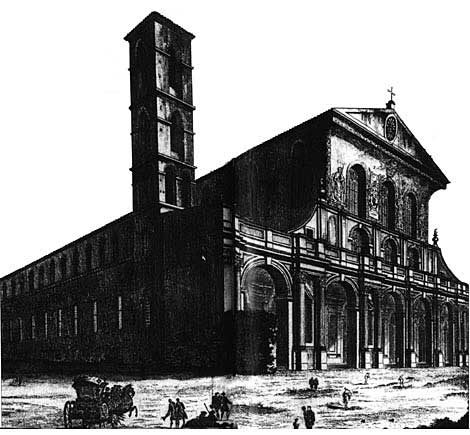

今天我們看到的聖保祿大殿(Basilica di San Paolo fuori le Mura)是重新修建的,舊的大殿於1823年7月15-16日夜間一場大火中毀壞殆盡,其後的修復工程竟連僅餘的壁畫也破壞了;這些壁畫是十三世紀卡瓦利尼

(Pietro Cavallini)的作品。

當時,大殿本已具相當規模,但自這場大火後,卻經歷了多次修復工程。本來是要恢復它原有的面貌,但其間保守的修葺工作卻不顧環境地運用倖存的部分,結果是與當時採用的十九和二十世紀初建築新風格,表現得格格不入。因此,今日聖保祿大殿,可以說是「修復原貌」的前車之鑒。

最初保祿宗徒的遺體,如同當時任何一個被處決的死囚遺體一樣,被葬在奧斯蒂亞路 (Via Ostiensis)附近的墓地裡 。不久,那些像弟茂德那樣,在保祿生前跟隨了他,並皈依了福音的信徒們,便在他的墓地舉行敬禮

。

聖保祿大殿

在1823年大火前的外貌(比拉內西 Piranesi版畫)。

重要的考古發掘,證實大殿地下和四周曾是墓地,包括為安放骨灰的墓洞(loculi),和為窮人和已獲得解放奴隸土葬的坑墳(fossae)。

|

聖保祿在羅馬

聖聖人於61年首次到羅馬時,是被拘留等候審訊。他抵達時,羅馬的基督信徒在亞丕雅路via Appia)上迎接他。保祿被押到羅馬,是因為他在耶路撒冷聖殿中,被一些設法陷害他的小亞細亞猶太人認出,正當他們準備殺害他時,幸而有一名羅馬軍官將他從混亂的群眾中拉出來,並拘捕了他,他才免於遭難。由於他聲明自己是羅馬公民,因此,他不在耶路薩冷受審,而要到羅馬在皇帝的法庭受審。他在羅馬的兩年是在士兵看管下度過的。他那些著名的書信便是寫於這時期。開庭審訊時,由於控告他的人沒有出庭,因此,當局取消了控訴他的罪名。64年羅馬發生大火,尼祿皇帝(Nero)指保祿是破壞國家制度的團體領袖。於是,保祿再次被捕,用鐵鍊綑綁,關在監獄(Tullianum/Carcer

Mamertinus)中。

可能於67年被斬首處決,殉道地點在羅馬市郊的阿夸斯薩維亞斯(Aquas Salvias)。

|

有人在保祿的陵墓上建起一間類似墓室(cella memoriae)的紀念小堂,不久,這裡便成了信友和朝聖者的目的地。他們從保祿的陵墓獲得啟發,用這位聖人傳授給他們的方法,繼續在多神信仰的人民問,進行艱巨的福傳工作。保祿所用的方法是:巡遊各城各邑,在當地的猶太會堂裡宣講,並建立起信友團體,並且不怕路遙險阻,常以書信或其它方式,與他們保持聯繫。由於這座紀念保祿宗徒的小堂具有極大的放發性,因此,即使歷代以來曾經多次重整修建,卻至今沒有被遷移過。

|

|

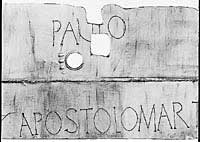

四至五世紀的大理石板.上面刻了保祿的名字。板上有三個洞:一個呈圓形,為放進香爐而鑿的:其他兩個較不規則的洞,則是在已刻上保祿名字後才開鑿的,它們反映出民間信仰的強烈情愫:朝聖者從這些小洞放進布塊,為接觸聖人的遺體,以留作聖髑。

|

據最古老的《教宗名錄》(Liber Pontificalis)記載,君士坦丁(Constantine)大帝在保祿的墳墓上修建了一座大堂,在教宗西爾維斯特一世(SylvesterI

314-335)在任期間,這座大堂於324年11月I8日被祝聖。當時大堂的拱壁(apse),與今天的方向剛好相反,緊貼在舊奧斯蒂亞路邊。大堂原來的規模頗小,後來,才在348-386年間,先後由瓦倫蒂尼安二世

(Valentinan II)、狄奧多西(Theodosius)和阿爾卡狄(Arcadius)三位皇帝擴建。他們把工程委託給建築大師(Professor

mechanicus)濟里亞德(Cyriades);他興建了一座有五個通廊(naves)的大殿,內有八十根石柱和一個四邊形的柱廊庭院(quadriportico)。根據中殿凱旋拱門(triumphal

arch)上的刻文,可知大殿是於390年由教宗西里修(Siricius)祝聖,不過工程直到395年和諾里皇帝(Honorius)執政期間,才告完成。

|

大事年表

|

|

| 公元300年 |

324年11月18日,祝聖在保祿陵墓上修建的聖堂。 |

| |

395年, 經過11年的工作,大殿竣工。 |

| 公元400-1000年 |

450年,開始進行長達300年的修復工程。 |

| |

882年, 建成教宗若望城的圍牆與城樓 |

| 公元1000-1700 |

十一世紀,興建鐘樓。 |

| |

1220-1285年,增建迴廊庭院、裝飾大殿正門面和宗座祭台華蓋。 |

| |

1724年, 重建門廊並完成一系列的修復工程。 |

| 公元1800 |

1823年7月15日夜裡,一場大火,幾乎將大殿毀壞殆盡。 |

| |

1826年, 建築師貝利用信友捐獻的經費開始重建工程。 |

| |

1840年, 祝聖重建的大殿。 |

|

|

和諾里三世

(Honorius III) 於1216年批准道明會會規 ( 巴薩諾 Leandro Bassano 油畫的特寫 )。

|

從第五世紀中葉教宗聖良一世(St Leo I)任職期間,展開了一連串的修飾工程,由此可見教會對這座大殿的重視。教宗聖良一世修飾了凱旋門上的彩石鑲嵌畫;教宗西,瑪克(Symmachus

498-514)修茸了已經搖搖欲墜的拱壁,並興建了幾間朝聖者收容所(habitacula),這些住所後來又由教宗色爾爵一世(sergius

I 590-604)將側廊(aisle)的地板提高,並將左右耳堂(transept)與中殿相連。哈德良一世(Adrian 772-795)修整了前庭(atrium);良三世(LeoIII

795-816)造了第一個大理石地板。額我略二世(Gregory ii 715-731)再度,命本篤會士(Benedictines)長期守護在保祿宗徒的陵墓旁;直到今天,本篤會士仍然是這裡的守護者。

|

|

波尼法爵九世加冕

(Boniface IX),取自十五世紀手抄本弗魯瓦薩爾的編年史中插圖的特寫。

|

聖保祿大殿曾遭倫巴族人(Longobards)和回教撒拉森人*Saracens)的掠奪,教宗若望八世(John VIII 871-882)為了避免大殿再度受,蠻族的破壞,因而環繞著大殿築了圍牆和城樓,儼然一座衛城,人們稱之為「教宗若望城」(Giovannopoli)。十一世紀時,人們又在大殿北面側廊近正門面(facade)處,築了一座鐘樓。

在十三世紀,聖保祿大殿達到了富麗堂皇的頂峰。許多在這時期完成的裝飾,有的完全未遭1823年的大火損壞,有的僅部分倖存,如:阿諾爾福(Arnolfo

di Cambio)所造的珍貴祭台華蓋(ciborium);卡瓦利尼(Pietro cavallini)大殿的正門裝飾;還有美麗的迴廊庭院(cloister)和復活燭台。聖保祿大殿除了是前來羅馬朝聖的人必到了一站外,也是普世公認的一個宗教藝術匯集點。

|

|

尼古拉五世接收獻書

(Nicholas V) ,取自斯特拉斯堡 (Strabourg)的巴西里奧(Pietro de Basilio)的 《玫瑰詔書抄本》(Rosarium

decretorum codex)。

|

從教宗波尼法爵九世(Boniface IX 1389-1404)開始,每逢聖年大典,必先行修飾,並為修茸大殿的工作頒發大赦。

|

|

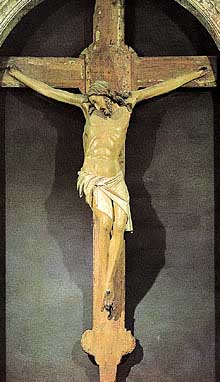

木製苦像:

十是十四世紀卡麥諾 (Tino a Camaino)之作品。相傳1370年間,苦像上的基督曾將頭轉向在他腳下祈禱的聖女彼濟達(St

Brigid)。

|

教宗瑪爾定五世(MartinV)繼續前任教宗的做法,於1423年9月4日頒發詔書,籲請信友們踴躍捐輸,以整修大殿和毗連的修院。額我略十三世

(GregoryXIII)趁1575聖年的機會,下今以繪畫裝飾大殿祭台後的司祭間(presbyterium),並在保祿陵墓周圍築了欄杆。

|

大殿內部

長131.66米,寬65米,高29.70米,共有80根獨石花崗岩石柱。大殿這共有五個通廊(naves)平均寬度為245.60米。

四邊行柱廊庭院

(quadriportico)

是卡爾代里尼(Guglielmo Calderini)於1928年修建,長70米。門廊(pronaos)正面有十根獨石紅花崗岩石柱,高10米,兩側面柱廊有兩行石柱,而向著5提伯河(Tevere)的柱廊,則有三列石柱。整個柱廊庭院總共有146根石柱。

大殿內部上方

有36幅描繪聖保祿生平的壁畫,下方是從聖伯多祿宗徒到若望保祿二世共265位教宗的畫像。

|

1600年教宗格來孟八世(ClementVIII)將主祭台升高。1725聖年的前一年,剛完成的門廊(portico)倒塌,教宗本篤十三世

(Benedict XIII)立刻委託卡內瓦里(Antonio Canevari)負責重建。卡內瓦里將古老的前廊(narthex)拆除,移走古老四邊形柱廊庭院

(quadriportico)殘留的石柱。

同年也興建了苦像小堂(Cappella del Crocifisso),即今天的聖體小堂(Cappella

del Santissimo Sacramento),供放十四世紀的木製顯靈苦像。

許多世紀以來建設這座大殿所累積的建築和藝術成果,因1823年夜間的一場可怕大火,幾乎全部化為烏有;這個揉合了建築、宗教和藝術的結晶,幾乎全被摧毀。

大殿內部火災後的景象 羅西尼(Luigi Rossini)版畫。

教宗、建築師和公教學者遂聚首一堂,共同磋商解決這個大挑戰:如何令已經失去的大殿以真面目重現出來。這個挑戰十分艱巨,尤其因為當時正值啟蒙主義(illuminism)時代之後,社會受到反宗教和否定神聖事物的思想所主宰。

不過,仍有不少文化界、學術和政治界人士,支持教宗良十二世(LeoXII)展開重建大殿的工程。教宗於是在1825年1月25日發佈手諭(Ad

plurimas easque gravissimas),請主教們推動信友為重建聖保祿大殿捐獻。這項工程是教會在十九世紀的最龐大工程。全球信友熱烈響應教宗的呼籲,許多人捐獻金錢,埃及總督贈送了雪花石(alabaster)柱子,俄國沙皇尼古拉(Nicholas)送來了孔雀石材(malachite),後被用作左右耳堂(transept)兩祭台的材料。

建築師貝利(Belli)根據瓦拉迪耶(Valadier)初時的計劃,於I826年9月動工。他首先拆除普拉奇迪亞拱門(Galla Placidia's

Arch),和重建大殿門外的四邊形柱廊庭院 (quadriportico)。

1840年I0月5日,教宗額我略十六世 (GregoryXVI)隆重祝聖了「殉道紀念間」 (confessio)的祭台,祭台上方還安置了已整修過的祭台華蓋(ciborium)。

|