|

|

四柵欄前庭

(Atrio dei Quattro Cancelli)

坎坡雷塞(Giuseppe Camporese)於1792-3年間建造,一度曾是梵蒂岡博物館的入口。

|

梵蒂岡博物館在教宗儒略二世(Julius II,即良十世LeoX的前一任教宗)的指示下,開始了收集藝術文物的工作。那被喻為十八世紀古典藝術理想典範的阿波羅雕像

(Apollo del Belvedere),正屬儒略二世所有。文藝復興(Renaissance)時代的教宗們,均以研究古代學術來促進文化發展,另一方面,他們又想令教廷活動的地方和舉行禮儀的場所,洋溢著神學和聖經約含義。

|

|

通往博物館的大樓梯

莫莫(Giuseppe Momo)設計(1932)。

|

西斯篤小堂(Cappella Sistina)的壁畫,是米開朗基羅(Michelangelo)在他藝術生命的兩個階段(1508-15l2;1536-1541),分別在兩位教宗的任期內(儒略二世和保祿三世)完成的。早在十五世紀時,一些畫家在西斯篤小堂牆壁下方,已開始了以藝術來詮釋神學的大計,以表達出新舊約聖經的連貫性及救恩的普世性,而米開朗基羅則完成了他們的宏願。

|

|

「天主創造亞當」

西斯篤小堂壁畫局部特寫(1508-1512),米開朗基羅(Michelangelo)繪

天主用手接觸亞當的手而將靈魂和智力賦予他。

|

米開朗基羅沿小堂的拱頂(vault)畫了《創世紀》的故事,根據文藝復興所依循的新柏拉圖(neo- Platonic)哲學思想,用極其美麗的裸體人像,來描繪人類獲救的經過:從人的墮落(以「諾厄醉酒」代表)到原始的救贖(以天主的創造行動來表現)。拱頂的中心畫了天主「創造亞當」,畫中可見到天主聖父以手接觸亞當的手,將生命與靈魂賦予人,那時,人尚未被罪污染,體態完美無瑕。在巨型的「最後審判」壁畫中,米開朗基羅描繪人類戲劇性的歷史:人已經意識到自己的罪惡,也知道得救的必要工具(信德和教會)。米開朗基羅作此畫時,已經是六十來歲的人,而十六世紀中葉,又具羅馬教會承受著切膚之痛的時代:馬丁路德(Martin

Luther)改教,和隨後德國和英國等逐一離開羅馬教會。因此,「最後審判」的壁畫,不僅留下了畫家本人內心痛苦的痕跡,也反映 了當時教會的創痛

。米開朗基羅在深藍的底色上繪了聖人和魔鬼 、獲救的人與被罰的人的裸體形像 ,畫工雖極其細膩新穎 ,卻流露 出 盎然 的 古風 ,有點像棄用錯覺深度

(illusion of death)的哥德式 (gothic)藝術 。

|

|

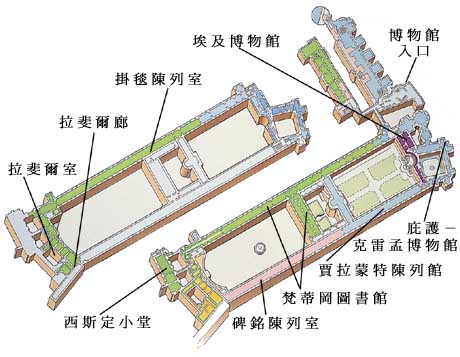

陳列室指南,

訪客必需沿既定的路線參觀,需時大約90分鐘至五小時。由於博物館非常大,要看的藝術品又多不勝數,因此,敬請訪客不要分散,而要沿著不同顏色的主題路線,任擇其一參觀。

|

拉菲爾羅 (Raffaello)修飾的各個廳堂 ,均以教會歷史為主題 ,而歷任教宗都是教會歷史的主要建造者和見證人 ,故此他們的 肖像紛紛出現在所描繪的歷史事件中

。拉斐爾羅去世後 ,由羅馬諾 (Giulio Romano)和工場畫師們完成這些廳堂的修飾工作 。這些畫工經歷了三任教宗 (儒略二世 、良十世和格來孟七世

Clement VII)才完成全部工作 。教會在世上的歷史 ,往往表現在神學和信仰的考驗上 ,而藝術和哲學卻是神學的理性成果 ,以及信仰的見証

。梵蒂岡博物館珍藏的重要文物 ,都是在刻意講授教理的精神下誕生的。

|

梵蒂岡宗座圖書館:

(Biblioteca Apostolica Vaticana)

設在梵蒂岡博物館內,是教宗的圖書館,也是全世界最著名的圖書館之一。館中收藏了人類最珍貴的文字文化。這圖書館由教宗尼古拉五世(NicholasV)所建,可能是趁1450禧年的機會成立。1475年,教宗西斯篤四世(Sixtus

IV)將它開放為公共圖書館。

館中收藏了十五萬冊古代手抄本和難以計算的手稿和檔案、一百萬本以上的印刷書籍,包括古版書和十六世紀的書籍。這圖書館擁有的古版書可能是世界上最豐富的。館中印刷館的刻板多達十萬塊。

|

「梵蒂岡博物館」(Musei Vaticani)的藏品 ,多姿多彩 。單從數字方面來說 ,已經可以看出它的龐大 。館內開放給人參觀的面積超過

42,000平方米 ,陳列展品的地方長達7公里多 。歷史最悠久的展館有:庇護──格來孟館 (Museo Pio-Clementino),即希臘羅馬雕刻藝術館

,是十八世紀末教宗庇護六世( Pius VI)所成立 。賈拉蒙特館(Museo Chiaramonti 1808)和新翼陳列室(Braccio

Nuovo 1816-1822)均由庇護七世 (PiusVII)所修建 ,藉以補償拿破崙 (Napoleon) 根據托楞蒂諾條約 (Treaty

of Tolentino),將珍貴藝術品運往巴黎所造成的損失 。

保祿小堂

(Cappella Paolina)乃教宗保祿三世委託小桑加羅 (Antonio

da Sangallo il Giovane)設計,又於1542至1550年間委託米開朗基羅 (Michelangelo)修建,他在小堂中畫了「掃祿歸化」和「聖伯多祿被釘十字架」兩幅壁畫。保祿小堂目前不開放參觀。

|

額我略俗藝博物館 (Museo Gregoriano Profano)是教宗額我略十六世 (Gregory XVI)於 1836年 在

拉特朗大樓 (Palazzo Lateranense)創立 ,並於 I970年代遷移到保祿六世新翼 (Ala Paolo VI)。額我略俗藝博物館收藏了一些世界上最著名的古典雕刻藝術品,例如:阿波羅像

(Apollo del Belvedere),拉奧孔(Laocoon)大理石群雕 ,奧古斯都像(Augusto di Prima Porta),雅典娜和馬西亞群像

(Athena & Marsia)。教廷著名藝術家如若翰 .維斯康蒂 (Giovan Battista Visconti)、恩尼奧.維斯康蒂(Ennio

QuirinoVisconti)和卡諾瓦(Antonio Canova)等的作品,也原裝展陳出來。庇護──格來孟館保存了卡諾瓦的三件重要雕刻品:佩塞奧像(Perseus)和兩名運動員克笛烏甘特(Creugant)和達摩色(Damoxen)的雕像。

|

|

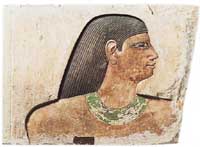

淺浮雕像

這是公元前2400年時的作品,收藏在埃及館,館內的文物是十九和二十世紀發掘出來的。

|

這些博物館注重的是藝術品的歷史價值,因而推動了修復古代藝術品的努力,另一方面也促進了仿古藝術品的製作。從建築學角度來看,許多展館的建築反映了古代風格,例如圓廳

(Sala Rotonda)和新翼陳列室(Braccio Nuovo)便屬羅馬帝國時代的風格。許多雕刻品在發掘出來時已經殘缺不全,但梵蒂岡博物館仍然予以收存,因而發展出力求完整和可以解釋的整修技術;一些今天已經不再採用的技術,卻因歷史之故,而繼續保留下來。

十八世紀時,由於人們對伊特魯里亞文化學 (Etruscology)和埃及文化學(Egyptology)發生濃烈興趣,因而有了額我略伊特魯里亞館(Museo

Gregoriano Etrusco 1837)和額我略埃及館(Museo Gregoriano Egizio 1839)兩者都是教宗額我略十六世創立的。

|

|

拉奧孔(Laocoon)

這大理石群雕是公元前一世紀的作品,雕像中的司祭和他的兒子們被蛇纏住。

|

伊特魯里亞館陳列的文物,一些是來自考古挖掘的,另一些是購入的。埃及館除埃及文物外,還陳列了一些羅馬時代的埃及藝術複製品,這些原是羅馬哈德良皇帝

(Hadrian)為他在提沃利(Tivoli)的別墅而製作的。歷代教宗們所收藏的古代藝術,就是這樣一一陳列出來,惠澤眾人。

由於古老的梵蒂岡宗座大樓(Palazzo ApostolicoVaticano)不敷使用,教宗庇護九世(Pius IX)便在已經設有額我略俗藝博物贈的拉特朗大樓中,修建庇護基督文化館(Museo

Pio Cristiano 1854)用來放置從墓窟和基督徒墓地教堂,收集到的古代文物,與另一些較早出土的禮儀文物一同展出 。這些禮儀文物是教宗本篤十五世

(Benedict XV)所搜集 ,並託梵蒂岡圖書館 (BibliotecaVaticana)保存的 。民族學傳教館 (Museo Missionario

Etnologico)由教宗庇護十一世 (Pius XI)創立 ,正如他在 1926年 11月 12日頒布的 自動手諭 (Motu proprio)所說

,成立這個博物臨的目的 ,是要 「展示在世上拓展天 國者的辛勞」。

|

|

現代宗教藝術收藏室

(Collezione di Arte Religiosa Moderna)是教宗保祿六世(Paul VI)於1964年5月7日與藝術家會晤後,決定設立的。在那次會晤中,教宗提到梵蒂岡在藝術收藏上的悠久傳統。教宗有鑒於宗教價憤觀在藝術界出現危機,因而請藝術家們提供一些作品,好提醒人們精神和宗教重要的價值。就這樣,許多現代藝術家提供了他們的作品:這些藝術家包括:馬蒂塞(Matisse)、格雷戈(Emi1io

Greco)明古齊(Luciano Minguzi)、馬蒂尼(Arturo Martini)、魯奧(Georges Rouault)、卡利(Corrado

Cagli)。現代宗教褻術收藏室於1973年揭幕,隨著時間的惟進,藏品大有增加。這批畫作陳列在博爾賈室 (appartamento

Borgia)和幾個相連的展室。文化是通向信仰的橋樑,因此,歷代教宗都不遺餘力地促進文化的發展。本篤十四世(Benedict XIV)在梵蒂岡圖書館的入口處,把成立該館的動機刻在碑上:『為令羅馬發揚光大,並肯定信仰的真諦』。圖為克萊(Paul

Klee) 的作品:「矗立城中的哥德式主教座堂」。

|

此外 ,為了提供有關教會歷史的資料 ,1970年代又在拉特朗大樓成立了歷史博物館 (Museo Storico)。

最後 ,還有美術館(Pinacotec) 和現代宗教藝術收藏室 (Colezione di Arte Religiosa Moderna)。前者是奉教宗庇護七世之命建造的

,他希望將卡諾瓦於 1815年從巴黎重新得回來的繪畫 ,收藏在梵蒂岡內 ,這批畫幾乎全部以宗教為主題 。事實上今日展出的某些名畫 ,是以館中一些藏品跟首都山美術館

(Pinacoteca Capitolina)「交換」回來的;在十九世紀時 ,這些作品原屬教宗所有 。這些名畫包括一些十七世紀的傑作 ,如卡拉瓦喬

(Caravaggio)的 「卸下耶穌聖屍」,多梅尼基諾 (Domenichino)的 「聖熱羅拉莫領臨終聖體」,普森 (Nicolas Poussin)的

「聖埃拉斯莫 (Erasmus)殉道」,稱為瓦倫泰 (Valentin)的博羅內(Jean de Boulogne)所繪的 「聖博策蘇 (Processus)和聖馬蒂尼安

(Martinian)殉道 」。文藝復興時代的名 畫 ,可舉出在拉菲爾羅廳 (Sala Raftaello)陳列的作品 ,如 「福利尼奧聖母像」(Madonna

di Foligno)和 「耶穌顯聖容」,還有阿爾斯特(Pieter van Aelst)按拉菲爾羅的設計 ,織成的掛毯 ,它們是用在舉行隆重禮儀時

,裝飾西斯篤小堂的 。其他文藝復興時代的藝術傑作有:良納多 (Leonardo)未完成的 「聖熱羅尼莫」,貝利尼 (Giovanni Bellini)的

「卸下耶穌聖屍」,羅貝蒂 (Ercole de' Roberti)的 「聖文生 .菲雷里的奇蹟」。

|